トラックシーズンにおける2年生3人の成長

7月25日。本格的な夏が到来した時期に、中央大学陸上競技部長距離ブロック監督を務める藤原正和監督にFERGUSとして第5回目のインタビューを行った。

1996年以来となる箱根駅伝総合優勝を目指す道のりにおいて、どのような上期を過ごせたのか。8、9月の夏合宿では何を強化していくのか。その観点から、まずはトラックシーズンを総括してもらった。

「その年に出た自己ベスト更新の回数を毎年数えているのですが、前年度と比較すると7月末の時点では回数が下がっていまして、去年の84回に対して今年は50回。その要因を分析してみると、去年は関東学生網走夏季記録挑戦競技会の気象コンディションが非常に良かったのと、中大記録会を開催したことで、7月だけで30回の自己ベストが出ていたことが分かりました。(今年は中大記録会の開催なし)

そう考えれば50回でも仕方がないという見方もできますが、一方で今年の1年生に少し元気がないという見方もでき、そこがチームとして1番大きな課題だと感じています」

トラックシーズンにおける収穫について、藤原監督は次のように語る。

「総合すると、上半期の出来としては75から80点に落ち着くのかなと今は考えています。

男鹿駅伝で青山学院さんに負けてしまったことを踏まえても、勝負へのこだわりと、伸びて欲しい層の爆発力という面では、まだまだ足りない部分があります。ただ、本来持っている力を大きな大会でも発揮できるような土壌ができてきたことは収穫だと思います。

また、1年目に苦しんでいた七枝直や、春先に苦しんでいた並川颯太の走りに目処が立ってきて、全日本の選考会でも活躍した田原琥太郎は7月のゴールドコーストマラソンのハーフで自己ベストを出しました。彼ら2年生3人の活躍は、チームにとって非常にプラスなことです。

1年生の戦力化がうまく進んでいないという面においても、三宅悠斗に関しては『確実に駅伝でも走れるな』という発見があり、そこは収穫の一つです」

藤原監督は“1万m27分台を10人以上”という一つのラインをチームに求めている。その指標は、箱根までの“1年間のいつ頃”に叩き出す想定なのだろうか。

「最近の日本の気候だと、春シーズンは厳しいというのが正直なところです。やはり気温と天候が安定する秋、我々で言えばMARCH対抗戦や八王子ロングディスタンス記録会が、タイムとしては1番出しやすいだろうと選手たちにも話しています。

『MARCH対抗戦で絶対に10人以上27分を出すぞ』というのを常に伝えてきましたので、そこでバシッと全員で決めて、箱根に向けて勢いをつけていきたいと思います」

出雲→全日本→箱根へと進む夏合宿プラン

8、9月は大学生にとって長い夏休み。秋冬の本格シーズンで結果を残すためには、この夏の時期にみっちりと鍛え込む必要がある。今年の夏合宿におけるキーワードを聞いてみた。

「先日のミーティングでもチームに向けて話しましたが、やはり今年は“1年生の戦力化”が急務です。ただ、遅れている面があるとはいえ、入学してからの期間でしっかりと体は作ってくれているとも思っていますので、それをしっかりとチームの戦力に繋げることが1つ目の大きなテーマです。

今年は例年から少し変更して、最初の合宿を中間層から下位層の選手たちだけで行うことで、新しい芽を出させたいなと。上位層の選手たちには、その期間で実業団の練習に参加してもらい、いろんなことを学んで帰ってきてもらうという機会にして、蔵王合宿からは全員で合宿を行い、全員で高め合っていきたいなと考えています。

夏の間で、中間層の選手たちがいかに上位層に近づいていくか、あるいは上位層を食っていけるか。それに対して上位層もさらに奮起できるか。そこがこの夏の大きな勝負であり、もう一つのテーマです。この二つをクリアできるような夏にしていきたいですね」

例年と昨年の夏合宿から得られた知見を活かす、新たな狙いもあると語る。

「例年は志賀高原(1600m)や蔵王(1000~1700m)などの標高が高いところで初めに合宿を行い、西湖(900m)に一度降りて、最後に菅平(1200~1300m)で合宿するのが大まかな流れだったのですが、なんとなく『我々には合わないのかな』という感覚がありまして…やはりずっと高地にいると筋力は少し落ちるんです。

また、昨年は箱根の予選会を戦わないといけない状況だったので、1年生にも早めにハーフの距離をアジャストさせてあげたいという狙いがあり、夏の最後に西湖合宿を行うという少しイレギュラーな日程でした。

今年も心肺を鍛えつつ足を作る目的で志賀高原と蔵王の合宿を行いますが、その後に北海道の紋別での合宿を予定しています。紋別はクロスカントリーのコースが良く、しかもアップダウンあるところで2キロの距離が取れます。このアップダウンを使い、脚力の強化をもう1回徹底的にやろうと。

特に昨年は箱根予選会を強く意識しすぎて、この“脚力強化”がうまく仕込めなかった、という反省があるので、あえて今年は10日間の紋別合宿を入れて、最後に仕上げとして菅平でもう一度心肺機能を上げて、出雲駅伝にぶつけて行こうと思っています」

“出雲駅伝”というキーワードが出てきたのは、秋の結果が“箱根に臨む精神的な余裕”を大きく左右するからこそ。そうした観点から、今年の夏合宿のプランを組んだと藤原監督は続ける。

「いずれにせよ、夏に仕込んだことは出雲と全日本大学駅伝までの時期で使い果たしてしまうので、箱根に向けてはそこからもう一回しっかりと走り込まないといけません。ただ、夏の期間でどれだけのことをやれたかで秋の結果が出て、それが箱根に向けて自信を付けられるかどうかの試金石になります。だからこそ、今年はあえて“足作り”に重点を置いて、紋別合宿を組み込みました」

“走って食べて寝る”を繰り返す

学生時代にスポーツを経験した人で、“夏合宿が好きだ”という人はほとんどいないのではないだろうか。どうしても選手側の視点では“苦しい”“しんどい”と感じてしまうのが夏合宿だ。

一方で指導者側からすれば、一気に選手とチームを成長させられる絶好の機会であるに違いない。夏の合宿で伸びる選手とはどのような特徴を持った選手なのか、藤原監督の視点を聞いた。

「1年生に関して言えば、入学してから7月末までの期間で、どれだけきっちりと練習を継続できたか、どれだけ体作りをやってきたかが、夏での成長に繋がると思います。

入学してからここまでは、目の前のことをちゃんとやるだけでも精一杯になりますし、合宿でもそれでOKだとは伝えています。ただ、合宿で先輩に引っ張られて、必死に食らいついていく。あるいは、そこで先輩に勝つ。そうすることで一気に伸びる選手もいますし、やはり夏の期間で1年生が劇的に伸びるケースは多いです。

2、3、4年生には、そういう伸びは基本的にはありませんが、これまでの合宿での失敗と成功をしっかりと精査して分析し、それを活かしている選手は、さらに伸びる余地があると言えます」

“夏合宿=異常に多い晩御飯”というのも、あらゆるスポーツで語られがちなエピソードだ。それは陸上競技においても同じであり、非常に重要な要素だという。

「シンプルに沢山食べられる選手、つまり内臓が強い選手はやはり伸びます。それは昔から変わらないところなのかなと。

言ってしまえば、長距離競技は“走って食べて寝る”の繰り返し。どれだけエネルギーを入れて、どれだけエネルギー回路を作って、どれだけ走ってそのエネルギーを消費できるか。それを1日3回、毎日ずっとやっていくわけです。このサイクルの中で、どれだけ多く食べられるかは、どれだけ早く回復できるかを左右します。“食べられる”というのは一つの能力だと思いますし、そういう選手はやっぱり伸びますね」

夏合宿だからこそのチームビルディング

普段とは異なり、トレーニング以外の時間も一緒に過ごすのが夏合宿。その観点において、藤原監督は次のような心がけで合宿に臨んでいると語る。

「合宿では普段よりも選手のことが見えすぎてしまいますし、自分自身が細かい性格なので、自分基準で考えてしまうと、どうしても否定から入ってしまいそうになるので、そこは気をつけています。

見るところは見て、その選手が私からの指摘を受け入れられそうなタイミングも見計らいます。その上で、『この先もっと上で戦うのであれば、ここは直したほうがいい』という点に関しては言うようにしています」

“裏方の視点”も、夏合宿に欠かせないキーワードだという。

「主務の篠原寛(4年)を始めとして、学生コーチの長嶋翔大(4年)や女子マネージャーとも夏合宿の間に面談をして、現場や広報などにおける取り組みや困っていることなどを聞き出して、フィードバックしていくようにしています。

また、以前もお話ししましたが、裏方の子たちから見えている視点は正しいことが多い、というのが経験値としてあります。それは私が決断を下すときのヒントになりますし、チームビルディングにおいて裏方の能力向上は絶対に欠かせない部分です。だからこそ、彼ら彼女らには“人を見る能力”をより磨いていって欲しいなと。

夏の間は、そういう裏方面も含めて色々なところに目を配り、“このチームに今どの部分が足りていないのか”をじっくりと見定める期間でもあります。なので、夏は長いんです(笑)。長くてしんどいんですけど、夏を超えると、『やっぱり成長したな』と思えることがほとんどなので、自分自身が苦しみながらやりたいなと思っています」

ブレイクスルーしてほしい1年生2人

この夏で伸びてほしい選手を聞いてみると、鳴物入りでチームに加わったあの選手の名前を挙げてくれた。

「やっぱり、ドラフト1位のような感じで入ってきた濵口大和ですね。3月の中大記録会と7月の夏季学連記録会の前に発熱をして10000mが走れなかったのは、自己管理ができていないということでもあるので、その甘さは真摯に受け止めてもらいたいです。

彼は持っている能力が高いからこそ、もしかすると『このままやっていけば全然大学でも通用する』と思ってしまっていた節があるのかもしれない。サボり癖があるというわけではないですが、どこか少し油断が垣間見えたので、この機会に内面を成長させてほしいなと。

『お前は絶対に世界に出ていける選手だ』と私は思っていますが、『今の君を見ているとそういう姿勢には見えない』とも言える…たとえば溜池一太と自分自身を比べてみた時に、『自分はこれで世界に出ていける』と思えるのであれば変わる必要はないですが、『足りてない』と思うのであれば、溜池に近づくための努力をしないといけない。そういう話を時間をかけて伝えてきたので、ここから成長して欲しいなと思っています」

そして、濱口と三宅と同じように5000m13分台で入ってきた、もう1人の大型新人の名前を続ける。

「辻󠄀誉は入学当初の練習から上手くアジャストしていたので、一気に来るかなと思っていましたが、少し繊細なところがあって。初めての寮生活にストレスを感じていたり、練習以外の部分でのつまずきがあったと思いますが、時間をかけて解決してきており、体づくりも進んでいるので、この夏で非常に伸びてきそうな雰囲気があります。

濱口と辻がもっと抜きん出なければ、うちの優勝はないとも思っているので、頑張らせたいですね」

当たり前だが、来年の箱根までに残された夏は、この夏だけ。この夏でどれだけ多くの1年生選手が自らの殻を破り、チームの戦力になれるか。中位層の選手が上位層に食い込めるか。そして上位層の選手はいかにフォームを整えていけるか。一人一人の闘いが、チーム力として積み重なっていく。

悲願の箱根総合優勝に向けたこの夏の過ごし方を、藤原監督は次のようにまとめる。

「“勝ちたい”という気持ちを、選手たちの中でこの夏にどれだけ持てるかで、チームは変わります。2年前の失敗からも、私自身も含めたスタッフが選手を引っ張りすぎるのではなく、『絶対に自分たちがやってやるぞ』という一体感を上の選手も下の選手も持つことが鍵だと思っています。

『そういう練習をどれだけ積み重ねられるかだぞ』というのを常々話していますし、彼らの中から、優勝を狙うチームとしての熱量が出てくることを期待しています。どこにも負けない火を燃やすチームに、この夏でなってほしいです」

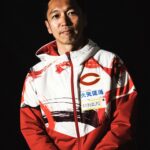

PROFILE

藤原正和(Masakazu Fujiwara)

著者

佐藤麻水(Asami Sato)