4月23日。雨がパラつく朝10時頃のトラックに、1人のランナーの靴音が響いていた。ランナーを見守るのは中央大学陸上競技部長距離ブロック監督の藤原正和。その視線の先にあるのは、選手のいまの状態や目先のレースだけではない。藤原監督が常に見据えているのは、それらの根幹を成すための“人間づくり”だった。

本インタビューでは、前回3月の取材時からの変化や新入生の育成を交えながら、藤原監督の指導哲学を含めた思考の軌跡を辿っていく。

5月の連戦を見据えた練習設計

この日、我々FERGUSが訪れたタイミングで公式練習を行っていたのは、並川颯太(2年)の1人のみ(個人練習は除く)。広報を務める生徒に聞くと、選手各々の授業や出場する大会のスケジュール、体調などに合わせて細かく練習メニューが設定されるため、1人だけの練習になることも珍しくないという

その練習に藤原監督はマンツーマンで指導に当たっていた。まずは通称“東山”と呼ばれる大学周辺の道路を走るメニューから始まり、そのまま休むことなく大学内のトラックで6,000mのタイム走、という内容だ。藤原監督はどのような意図で今日の練習内容を組んだのだろうか。

「並川は5月上旬に“ゴールデンゲームズinのべおか”の5000mに出場する1人です。そこでしっかりと走り、日本選手権の標準記録(トラック:13分38秒00、ロード:13分38秒)を切るという目標が大前提としてあります。

そこから中3日で、関東インカレで1万m、さらに2週間後には全日本大学駅伝の関東地区選考会が控えています。どれも重要な試合なので、3月末の中大記録会から4月にかけては、もう一度みっちり練習して鍛える期間として進めてきました。今日はその締めという内容です。

前半はアップダウンのあるコースで、ふくらはぎや足首周りの筋肉を鍛え、後半はトラックで平地に慣らすという構成です。厚底シューズの時代になってから指がうまく使えない選手も多くなっているので、そのあたりの補強も意識しています」

トラックでの練習時、藤原監督は時折アドバイスを伝えるものの、ほとんどは静かに並川の走りを見守っていた。練習中、どのような視点で選手を捉えているのだろうか。

「フォームや動きはもちろんですが、一番見るのは“雰囲気”です。練習前の会話や表情に、コンディションやモチベーションが出る。自信があるのか、不安を抱えているのか。オーラと言いますか、その空気感、雰囲気を読み取るようにしています」

箱根駅伝復路直前でのメンバー変更の裏側

今年の箱根駅伝において、並川は大きな悔しさを味わった。藤原監督はギリギリまで悩みながら、10区のランナーとして内定していた並川ではなく、藤田大智(3年)を抜擢。この決断の裏にはどのような判断があったのか、率直に聞いてみた。

「往路が終わり、中央大学への報告会が終わって、箱根のホテルに移動する前にコーチ陣と1時間程議論して最終判断をしました。正直なところ、シード権圏内を維持する、もしくは表彰台を狙うためには、並川で行くのが安全策だという意見は、コーチ内にもありました。

でも、今回の優勝は難しいとしても、我々がターゲットにしている次の102回大会で優勝を狙うためには、一回ここでチャレンジして跳ね返される経験が必要なんじゃないか、と僕から投げかけました。個人的な経験則として『迷ったら攻める』と決めているんです。最終的には、調子が上がっていた藤田を起用しました。

並川にとっては忘れられない日にしてしまいました。彼は日誌に『もう二度と思い出したくない』と書いていて…でも、彼は外された理由を彼なりに受け止めて、『来年は並川じゃないとダメだと思われる選手になりたい』とも記していた。人間ができていると感じましたし、今後の活躍を期待すると同時に、僕もこの子を必ず伸ばさねばならなと、指導者として強く思いました」

藤原監督の攻めの姿勢は功を奏し、結果として藤田は区間4位の好走を見せ、中大は総合5位という結果を手繰り寄せた。その判断を下すための材料は、決してタイムやデータだけではないだろう。藤原監督はどんな判断基準を己の中に備えているのだろうか。

「どんな組織でも同じだと思いますが、やはり最終的には監督や上司が決めることになります。我々だとその役割を私が担っているわけですが、まずは選手との一定の距離を保ち、あまり深入りしない、ということは決めています。というのも、深入りしてしまうと情に流されてしまう部分があると自分自身で分かっているので、ある程度は距離を保ちながら、最終決断に私情が入らないように意識しています。

やはり直近の調子や練習状況、データを重要視はするのですが、学生スポーツである以上、1年間取り組んできた過程や周りからの信頼感も重要視します。たとえば“裏方の目”もその一つです。女子マネージャーや学生コーチたちの意見をそれぞれから聞いて、総合的に判断する。僕やコーチ陣が見えてない視点で見えている物事や、女性の目からしか見えていない部分もあったりするので、1年間の周りの生徒たちが見ているモノっていうのは、非常に重要視していますね」

新入生の現在地

前回のインタビューでも触れたように、今年の中大には期待の新人が多く入学してきた。まだ入部して間もない時期ではあるが、彼ら1年生は藤原監督の目にどのように映っているのだろうか。

「個性が強いですね。性格ではなく、体の特徴がそれぞれにあります。どの選手も非常に高い能力に溢れているのですが、走りの癖が割と強い。その癖のある走りをどう長距離向きにしていけるか。ブレーキ動作やエネルギー消費の少ない走り方ができるように彼らを持っていく、というのが上期の勝負だと感じています。

三宅悠斗と辻󠄀誉は少し怪我がありましたが、逆に言えば、彼らの体の特性を我々も少し掴めた。そういった体の特性を含めて、一人一人アプローチを変えながら進めていきたいです。全体としては、2つ上の本間颯の世代に似ている雰囲気を持っているな、というのがいまの印象です」

藤原監督の予想を上回ってきた新入生を聞いてみると、ある選手の名前が浮上した。

「ポテンシャルはみんな高いのですが、いまのところ一番上振れしそうなのは三宅です。まだまだ地面と喧嘩するような走りではあるのですが、これは化けるだろうなと。非常に高い数字がデータとしても出てきていますので、期待しています」

中大色を注入する新入生恒例の座学

福岡や佐賀、三重、京都、福島など、日本各地から集まってきた新入生の彼らは、それぞれの部活動で練習を積んできた。そう考えれば、各々が持っているランナーとしての姿勢やトレーニングへの向き合い方、日々の過ごし方、他人への接し方など、すべての要素もそれぞれの色があり、バラバラなはず。そんな選手たちを“中大色”に染めるための特別なアプローチがあるという。

「例年は『私が考える強い選手とは』というのをまとめた冊子を用いて座学のセッションを行うのですが、今年はまだやっていません。というのも、現時点では濵口大和の力がずば抜けていて、他の新入生が少し遠慮してしまっている部分があり、今の段階で座学をやったとしても、より彼らの隔たりが大きくなってしまう可能性を感じていたからです。

ただ、授業が始まって練習以外で接する時間だったり、練習の準備だったり、そういう時間での交わりが深くなっていけば、各々がチーム全体のことを考えられる余裕が少しずつ出てくると思います。ここからもっと打ち解けていった後、ゴールデンウィークの休みを使って、そのセッションで『中大ってこうだよ』というのを注入していければと考えています」

その冊子はどんなタイトルで、どんな内容が書かれているのか。企業秘密と断られるのを承知の上で聞いてみると、意外にも気さくに答えてくれた。

「完全にノムラさん(野村克也)のパクリで怒られてしまうかもですが、『フジワラの考え』です(笑)。『ノムラの考え』は野球をベースに語られていますが、とてもいい内容だなと。

日本での部活文化は、教えられたことを体で覚えていく、というのが主流だと思います。でも、なぜその練習をやるのか、強い選手はなぜ強いのか、なぜその行動を取るのか、それらを頭で理解して納得した上で行動に移していければ、実力の付き方がまったく異なってくると思うんです。

そういった座学の時間を大事にしようと思い始めたのは、我々がチームとしての力を身につけはじめた5、6年目の頃からです。ちょうどコロナの時期で、オンラインでもいいから想いを伝えないといけない、というのが発端でした。

伝えている内容は、僕自身の経験値を基にして書いているのですが、本当に基本的なことです。たとえば、エースはこういうやり方じゃないとチームの鑑になれないよ、ということや、人間としてなぜ挨拶をするのか、なぜ時間を守るべきなのか、というようなことです」

『フジワラの考え』を通じて伝えている内容は、中大の躍進を支えるファクターの一つであるに違いない。座学を積極的に進める裏には、高校年代と大学年代の大きな違いを見抜いている藤原の視点があった。

「高校までは体も成長期で、練習さえ積んでいけば基本的には能力は伸びる。でもやっぱり大学年代になると、積み上げていくだけではそれほど伸びていかない。それをまずは理解してもらって、少し頭を使って目標に対して逆算できるようにしていかないといけない、ということを伝えています。

たとえば、全日本大学駅伝の選考会を28分以内で走りたい、という目標を設定したとしたら、1ヶ月前にはどういう状態に持っていけばいいのか。それを踏まえた上で自分の力を鑑みて、じゃあ2ヶ月前のいまからどういう練習をしていくのか。

そういう逆算方式の考え方は、高校年代まではなかなか教えられていないと思うので、座学のセッションで根付かせようとしています」

楽しみ半分、怖さ半分

最後に、藤原監督がいま考えていることを聞いてみた。

「いま考えているのは、春シーズンで各選手が出る試合がかなりバラついているので、とにかく練習のレパートリーが多すぎるということですかね…自分が作っているので仕方ないのですが(笑)。

4年生の選手たちは、世界選手権かユニバーシティゲームズに1人でも2人でもいいから出させてあげたいなと。そのためにはどういうことをやっていかないといけないのかを、いま必死に考えています。

あとは2、3年生たちが、インカレと全日本の選考会を確実に勝ち抜けるようにということ。彼らがどれだけ活躍できるかが箱根での勝利に繋がるわけですから、やっぱりここの層の強化にも非常に注力しています。

さらに言えば、1年生の子たちは自分のことで精一杯で、なかなか全体に目が向かないところがあるので、そこのモチベーションを高めていくためにも、全体層に向けていろんな施策をやっていく必要があります。その上で、いまのやり方でいいのかな、と常々考えながら日々悩みながらやっています。

4月は特に練習で彼らに向かう時間が非常に多かったので、あっという間にもう後半になっていますが、この成果が5月にどれくらい出るかというのは、楽しみ半分、怖さ半分ですね」

選手の成長を“逆算”しながら、あえて難しい判断も厭わず、時には裏方の目も信頼してチームを組織していく。藤原正和という指導者の哲学には、彼自身のキャリアに裏付けられた、勝つための確かな戦略と、人を育てる矜持が詰まっている。

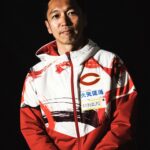

PROFILE

藤原正和(Masakazu Fujiwara)

著者

佐藤麻水(Asami Sato)