元サッカー日本代表・高原直泰によるオンピッチトレーニング

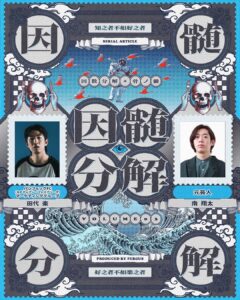

日常の練習では学べない特別な体験を、特別な講師を呼んで提供する『Nike Football Academy』が、名門・市立船橋高校サッカー部で開催された。

プロレベルの練習やスキルを体験するオンピッチ(実践)と、フットボールをいつもと違った角度から研究するオフピッチ(座学)の2部構成を通じて、身体と頭、双方のスキルアップを図っていくこの試みに、オンラインメディアFERGUSとして取材に赴いた。

オンピッチの講師は元サッカー日本代表の高原直泰。今日沖縄から到着し、このトレーニングが終わり次第すぐにまた戻るという。そんなスケジュールの中、筆者が13時半に現地に着いた時にはすでに高原はピッチにいた。ラダーやマーカーなどを自らの手で並べていく姿から、今日のイベントに対する真剣さが伺える。

14時過ぎ、今日の主役の一つである『Tiempo(ティエンポ)』がピッチ脇に並び始める。「試合に全力を傾ける人のために作られたエリートスパイク」である『Tiempo』は、「全員攻撃・全員守備」を信条とする市船サッカー部にピッタリなスパイクだ。

威勢のいい「こんにちはっ!」の挨拶とともに、市船サッカー部の選手たちが続々と集まってきた。おそらく授業終わりであろう制服姿の選手たちはトレーニングウェアに着替え、各自でウォーミングアップを行った後、『Tiempo』に履き替えていく。オンピッチの開始時間が着々と近づいてきた。

Nikeスタッフの挨拶の後、高原がマイクを手に取った。

「短い時間なので特別なことは何もしません。ただ、『どのような考えでこのトレーニングをやる』ということはその都度伝えていくので、それを意識してやってもらえたらなと。ではまずはラダー、4列に分かれて」

頭とカラダ、上半身と下半身をリンクさせる

その言葉を合図にオンピッチの講義が始まった。単純なステップワークから始まり、選手たちは元気よく進めていくが、ここで高原のアドバイスが飛ぶ。

「(ラダーに)当たらないようにしよう。速くやるんじゃなくて、正確に。ヘッドダウンせずに顔を上げて、頭で考えている動きを身体とリンクさせて」

高原が指示するステップの難易度が次第に上がっていき、ラダーに足をぶつけたり、間違ったステップを踏んでしまう選手もちらほら。複雑なステップに戸惑う選手たちの姿に、高原は笑顔を見せながら要所要所で教えを解いていく。

「(このトレーニングは)身体の使い方、コーディネーションだからね。上半身と下半身を上手くリンクさせて。初めてのステップだから難しいかもしれないけど、出来ていないってことは上手く身体を使えていないということ。自分の能力の7割くらいしか使えていないとも言えるわけだから、残りの3割も上手く使えるように意識してやっていこう」

そのアドバイスに呼応するようように、選手たちも集中度を高めながら臨んでいく。10分弱に及んだラダーのトレーニングが終わり、次はマーカー内のグリッドの中で“6対2のボール回し”のトレーニングが指示される。

試合のどの場面なのかを想像しよう

最初は “ダイレクトパス・中のオニはタッチ交代”のルール。2分間ほど経った後、 “リターンパス禁止・中は完取り”という新しいルールが高原から伝えられる。更に3分ほど経過した後、このトレーニングの意図を高原が伝える。

「リターン禁止の意味は、自分ではなくて、ボールをもらった味方が次にどんなプレーを選択できるか、ということを考えるため。理想は(すぐ隣の味方ではなく)一つ先に飛ばしてから、(ボールを受けた選手が)隣に落とすこと。ボールの位置によってサポートの位置を変えよう」

トレーニング再開。各グループに声を掛けながら、真剣な面持ちで選手たちを見つめていた高原が笛を吹き、短い休息とともに更なるアドバイスを授ける。

「強いボールを意識してリズム良く。一つ飛ばすチャンスがあるのに隣にパスすると、いずれどこかで詰まるよ。ただのボール回しではなく、試合のどの場面なのかを想像しよう」

合計で10分ほど経った後、 “3対1のパス回し”のトレーニングに移行。今回のルールは“アンダー2タッチ・リターン禁止・中は完取り”。

「リターン禁止ということは、次に誰にパスするかが決まっているわけだから、ボールがどこに動くかを予測して、どこのスペースならもらえるかを考えよう。ダイレクトなのか、2タッチすべきかもすぐに判断しよう」

さらに発展系のボール回しへ

このトレーニングも10分弱で終了。給水を挟み、ハーフコートの半分ほどの正方形グリッドでの“5対5+フリーマン2人+4辺に1人ずつフリーマン、アンダー2タッチ”という、より試合に近いボール回しが始まった。ここからGKは別練習に移行する。

このトレーニングでは球際の局面もより多く発生するため、ファーストタッチが上手い選手、状況判断がいい選手、フィジカルが優れた選手、などというそれぞれの強みが可視化されていく。3グループの対戦が1周した後、トレーニングを止めて高原がアドバイスを与える。

「外のフリーマンは使えているけど、中への差し込みのボールが少ない。(このボール回しは)これまでの練習の発展系で、的確なサポートの位置に気づくことが大切。ボールを回している方は、まずは見えているところをシンプルに使おう。余裕があれば中を見て、一回遊びを入れて、一つ先に飛ばすことを意識しよう。フリーマンがいるからこそ簡単に失いたくないよ。ボールを触っていない時に、近寄るのを我慢して逆サイドの幅を取ったり、ポジショニングを考えよう。守備側は喋って、(陣形を)コンパクトにしてボールを取ろう」

そのアドバイスを発奮材料にして更にトレーニングが進められる。守備陣によってサイドに圧縮された状況でも、積極的に中に差し込むプレーも出てくるようになってきた。20分ほど続けられた後、センターサークル付近で高原を中心にして選手が集合した。

予定終了時刻を超えるほどの真剣モード

「最後はゲーム形式の練習。守備ではラインコントロールを意識して、バックパスと長い横パスの時はラインを上げて、ロングボールが来そうな時は裏ケアしよう。攻撃は今日のこれまでのトレーニングを意識して、フォワードに(縦パスを)差し込もう」

その言葉を皮切りに笛が吹かれ、ゲームが始まった。公式試合さながらのインテンシティと声の圧力とともにゲームが進んでいく。途中、高原が笛を吹き、「ビルドアップ時、デフェンスラインは横一直線にならないように、できるだけ追い越して前でもらおう」というアドバイスが選手たちに授けられた。

当初のスケジュールでは16時までとなっていたが、高原は笛を吹かずに厳しい表情で戦況を見つめている。16時10分、高原が試合を止め、選手たちをセンターサークルに集合させた。

「はっきり言うと、ボールを失うことが多すぎる。ボールを大事にしようという意味ではなくて、自分がいまボールを持ってもいいのか、シンプルにはたいてもらい直すのかの判断をもっと正確にしよう。今日のトレーニングを思い出して、ボールを動かしながら周りを確認してポジショニングを意識して、簡単にボールを失わないようにしよう。

ボールを失わないようにするためには、何をしなきゃいけないのか。個人じゃなくて、チームとして何をするか。俺がいま聞いている中では、『ああしろ!こうしろ!』という声は多いけど、味方を助けてあげる『フリー!ターン!』という声が正直少ない。それだとチームとしては戦えないよ。

サッカーはチームがあっての個人だから、まずはチームとしてどう戦えるか。チームとして戦えなかったら、いい結果はなかなか得られない。文句みたいな声じゃなくて、チームとして結果を出すために、もっといい声を出していこう。それが上手くいかなかったとしても、続けよう。そういう意識で最後の数分間やっていこう」

厳しく、かつ愛のある提言が高原から選手に授けられる。試合が再開され、先程のアドバイスを何とか形にしようと選手たちが奮闘する。再開前よりも、縦パスからの落とし、そこからゴール前に展開という攻撃の形が見られるようになった。もっとこの試合を観ていたい気持ちに駆られつつも、数分後にトレーニングは終了。高原がマイクを手に取り、選手たちが輪を作る。

戦う集団になるために

「お疲れ様でした。最初の20分間よりも最後の3分の方が、チームとしてのまとまりがあって、いい形で出来ていたと思う。そこからさらに『なんで良くなったのか?』ということを考えないといけない。一つの意識でみんながまとまれたからこそ良くなったわけだから、それを継続しよう。

いま(市船が)中々いい結果を出せていないことをスタッフから聞いたけど、このチームで戦っていくための雰囲気をどうやって作っていくのか。どうやって戦う集団になっていくのか。チームとしてまとまるためには、どういう言葉を仲間に掛けてあげるのか、という部分がすごく大事。1年生から3年生までいる中で、上級生がどういう声を仲間に掛けてあげるべきかを、もう少し考える必要があるかな。

今日のトレーニングでポジショニングやボールの回し方をずっと伝えたけど、それはメンタリティがしっかりした上で、そこに乗っかってくるもの。まず大事なのは一人一人のメンタリティで、その上でチームとして一つになって、日々のトレーニングを積み重ねていってほしい。

俺も監督としてやってきたけど、いい結果が出せた時というのは、みんなが一つの目標に向かって、そこに対してやるべきこと、やらなきゃいけないことをチームとしてやれていた時。時には厳しいことも言わなきゃいけないけど、チームとしていい声が出ている時にはいい結果がついてくるもの。結果が出ない時は、『あいつが…』とか、ピッチ内でもピッチ外でも文句ばっかりになってしまいがちだけど、そういう雰囲気だったらいい結果なんて絶対に出ない。

サッカーには技術的にも戦術的にも大切なことがたくさんあるけど、まずは根本がしっかりしてないと、いくら戦術的なことをやったとしても上手くいかない。そういう部分が最後のゲームで気になったので、次の試合に向けてもっとポジティブに、一つのチームとして戦えるようにやっていってもらいたいなと思います。頑張ってね。

今日やったことが少しでもみんなのプラスになればいいなと思います。本当に短い時間だったけど、ありがとうございました」

サッカーで求められることは、社会や日常でも同じように求められる

最後の言葉が伝えられ、選手たちとの記念撮影が行われた後、直接高原の声を聞く機会を得た。今日のトレーニングメニューにはどのような意図が盛り込まれていたのか。また、実際に市船サッカー部の選手たちに教えてみて、どのような感触を得たのだろうか。

「ただなんとなくサッカーをするのではなくて、予測したり、頭を使って考えながらプレーする。ボールを回すにしても、どこにつけたらいいか、どこに顔を出せばいいのか、という部分を考えさせるトレーニングという意図を持って講義をやりました。1回のトレーニングだけではなかなか難しい部分もありますが、伝えたいことはある程度伝えられたかなと思います。

いまの高校年代の質がどれくらいなのか分からなかったので、選手たちの様子を見ながら、練習の強度も考えながら進めていきましたけど、最後のゲームで今日のトレーニングの意図が少しずつ見えてきたので、彼らの上達の速さを感じました。今日だけの講義ですけど、選手たちには今日伝えたことを引き続き意識して日々のトレーニングをやってもらえればなと思います」

今年で30周年を迎えた『Tiempo』は、高原が現役時代に履いていたスパイクでもある。今回のモデルには「フィールドのセンターラインで活躍し、リーダーシップを発揮してもらいたい」というメッセージも込められている。そんな『Tiempo』に対して、どういった印象を高原は持っているのだろうか。

「自分の足に合っているスパイクで、自分もずっと『Tiempo』を履いてきました。今回の新しいモデルはさらに軽くなっていて、スパイクもどんどん変化してきていると感じます。センターラインの選手はより高いクオリティが求められるので、そういうプレーを引き出すという意味においても非常にいいスパイクだと思いますね」

現役時代の高原はフィニッシュワークに優れたセンターフォワードだったが、ドリブルもポストワークも得意な“何でもできる選手”だった。高原自身、センターラインでのプレーにどのような矜持を持っていたのだろうか。

「自分はトップの選手なので、ゴールを取ることを1番大事にしていました。ただ、ゴールを取るための起点になるプレーが、自分が結果を出すためにも非常に重要なプレーになるので、常にゴールまでの道筋をイメージしてプレーしていましたね。

サッカーには予測・判断・決断・アクションという一連の動きが必要ですが、それをどれだけ速くできるかという部分で、選手の能力と質が求められます。レベルが上がれば上がるほど、その一連の動きで求められるレベルが上がって、さらにそれを無意識にできるようになれれば、トップトップの選手になれると思う。裏を返せば、この一連の動きがいかに難しくて大変なことなのか、ということでもあるので、できるだけ “常に考えてプレーする”ことを習慣化していくべきです。

ピッチの上だけではなく、一般社会や日常でもそれは同じだと思うんです。言われたことだけをやるのではなくて、状況を把握・理解して、プラスアルファで自分が何をすべきなのかを考えていくことがすごく大事。自分はいま沖縄でやっていますけど、選手やスタッフにも同じように伝えながらやっていますね」

現在、高原は沖縄SV株式会社のCEOとして活躍している。昨年引退するまではクラブの代表兼監督兼選手として、リーダーシップを発揮して組織をまとめてきた。そうして培った哲学を余すことなく伝えてくれた今回の講義は、選手たちにとってとても有意義な経験になったはずだ。

チームとしてまだまだ足りていない

オンピッチの講義が終わり、次はオフピッチの講義がすぐに始まる。ミーティングルームに移動する途中、キャプテンを務める岡部タリクカナイ颯斗選手に、トレーニングを終えた率直な感想を聞いてみた。

「普段は球際や走りの練習が多く、今日はサポートの位置や一つ一つのパスという、少し違う角度からの技術的な練習でしたけど、チームとしてまだまだ足りていないなと感じました。

いまチームとして結果が出ていないですけど、球際・走る・切り替えという市船の原則を全員が当たり前にできるベースを持った上で、サッカーの本質である“パスを回してシュートまで持っていく”という今日のトレーニングのようなプレーができるようになれば、間違いなくもっと強くなれると思うので、今後も意識して続けていきたいと思います」

岡部タリクカナイ颯斗選手

PROFILE

高原 直泰(Naohiro Takahara)

著者

佐藤 麻水(Asami Sato)