いま住んでいるビクトリアを含む西海岸エリアは国境を越えてもなお人種がカオスに入り乱れており、いまこの原稿を書いているロサンゼルスの路上ではスペイン語がタコスの風味とともに耳鼻を刺激してきています。

と思いきや、ビクトリアの薬局においてある市販薬にはびっしりとフランス語で効能が書いてあって、その度にぼくは「マジで読むのめんどくせぇなぁ」と思うのです。言語認識には読めると読めないの間に「腰を落として耳栓をすれば読めるかもしれないけど、ながら見するにはめんどくせぇ」がある。

最近は英語を話している夢をみるどころか、フランス語っぽいなにかで会話する夢を見ることが増えました。つい数年前まで「世界は狭いなぁ」なんて一丁前なことを思っていたのがどこへやら、この先いちども足を踏み入れない土地も、いちども発音すらしない単語も、そしていちども訪れることのないスタジアムにも誰かの愛があるのだとしたら、世界はとんでもなく広いなぁと思うのです。これはなんかいい感じのこと言って早く前段を終わらせたかったパターンの文章です。世界がどうだろうが妻の寝顔が健やかならばそれが1番幸せですからね。これは露骨に好感度をかき集めているパターンの文章です。

ーー

世界のフットボール市場ではインスタグラムがメインプラットフォームになり、それぞれのクラブがそれぞれの角度で発信を行う時代が来ました。もれなくそれは表面的なビジュアルを真似すれば “それっぽいそれ” をつくることができる時代でもあり、オリジナルを開発しなければずっとなにかの二番煎じであり続けるなんとも辛い時代であります。

気がつけば北米でその界隈にジョインし、オリジナリティがありアイデンティティをエクスポースできてフィージビリティ溢れるプロジェクトのマネジメントをドゥしたりディドゥしたりするエブリーシングルデイズです。

そんな折、とあるMLSクラブで同じような仕事をしているボーイとこんな話になりました。

「もはや選手の見栄えはマーケティング(広報)スタッフが握っている最悪な時代だ」

うん、確かに同じようなことを思っていました。ちょっと色々書いてみましょう。

⚪︎オフィシャルフォトのクオリティの噺

ここ数年で大きくアップデートされた価値観として、スポーツを縦画面で魅せようとする運動があります。ぼくはこれが本当に嫌いです。先日行われたCWCではついにゴール裏から撮影された素材が大量に投下され、ざっと見た感じそれらは個人で完結するプレー向きな印象を受けました。新しいデバイスの普及によって(画面での)観戦模様が変わるとはなんとも面白いなとおもいつつ、このスタイルなら往年のファンタジスタがいた時代のほうが合ってたんじゃないの?とも思います。それこそWCCFで鬼のようなパスを繰り広げていたアイマールとか、そんな感じです。0203ヴィエリを持っていた友だちが羨ましくて仕方なかった記憶です。話を戻します。

それまで新聞やHPを主な掲載先としていたオフィシャルの写真もそれなりに変化が見られるようになりました。露出がすべてではないと前におきつつも、いかにプラットフォームに適応した形であるかを考えると「1080×1350 or 1440」の縦長の選手特化型の写真が並ぶことがルールに近い形で普及しています。端的にいうと縦長の写真をあげるだけでインスタグラム上での露出が増えるアルゴリズムなんですね。バカみたいな話です。

ここでの問題は、選手が自身のメディアで活用する写真の質がクラブが持つスキルによってしまうところです。どれだけ人気のある選手だったとしても、クラブ側にその魅力を最大限引き出す力とノウハウがなければ自身のクオリティを担保することができない。いいフォトグラファーがいるクラブに身を置いてれば自身のSNSも充実するけれど、いなければ自力で頑張るしかない。これはどう考えても新しい価値観であるといえます。

⚪︎インスタグラムとメルマガの運営は別の部署が行なっている先端

約2年ちょっと前、LAFCでボランティアしていたときに衝撃を受けたのがこれでした。要するに「ファンを中心としてクラブの魅力を視覚的に世界へ発信する」機能をもつインスタグラムと「ファンに対して具体的な情報を正しく発信する」メルマガ・文字ベースプラットフォームで実働の部署が異なるわけです。

前章でも記載した通りいままでの従来の新聞・HPの発信は「文字、補完的な写真」だったのに対してインスタグラムをはじめとした視覚的なプラットフォームでは「写真、補完的な文字」に役割が変わっています。それは例えば投稿する写真に文字を極力入れないとか、写真のトンマナを合わせるとかまぁ色々あるのですが、とにかくクラブの情報を視覚的に伝えることが、急にドレスコードになった。

最も興味深いのは日本サッカー市場で最も活発なプラットフォームがTwitter(現:X)であり、これはどんなに写真・動画が載せられるようになっても「文字、補完的な写真」の域をでない場所であることです。つまり日本のクラブと海外のそれでは広報に求められるスキルも、組織構造も異なると肌感です。この分野のガラパゴス化が進めば進むほど、日本のクラブで培ったスキルが海外で通じなくなる。これは数年後を考えたときにとんでもない損失だなと勝手に思ってます。マジで勝手に。

⚪︎とっくに専門職になったフットボールクラブの制作チーム

北米クラブの制作を見てみると、どこも基準を超えたクオリティで選手の露出をしていることに気がつきます。我が愛しのパシフィックFCを含めてほぼすべてのクラブがインハウスでグラフィックデザイナー・写真・映像スタッフを抱えており、これらの給料はここ数年でもうなぎのぼりにあがりつづけている現実です。もちろん他競技のクラブに転職することも多いですが、基本的にはどんなに小さなクラブでもプロであるかぎりは見栄えに専門性をもつスタッフがいることになります。ぼくがカナダ代表の映像チームに参加させてもらえているのは「ただアジア人が珍しいから」で他なりませんが、同じスキルとバイブスを持った人間が国内のクラブにそれぞれいると考えたら市場全体の底上げ以外のなにものでもありません。

広報が片手間で撮影しているビデオに明確なクオリティが求められるようになった地獄があると思います。

⚪︎RB大宮アルディージャがわかりやすく見栄えから着手した

なにかと嫌われがちなレッドブル・グループが実質オーナーになり大きな話題になった大宮アルディージャですが、わかりやすくインスタグラムのテコ入れから(見える限り)始めたことが個人的には興味深かったです。

前回の連載にも書いたように選手加入時にちょっとしたビデオを撮影したり、本来YouTubeで使う映像を細切れに投稿したりと、欧米っぽいそれになっていました。

おそらくガイドライン的なるものがビジネスサイドにも敷かれ、その一部として海外でも通用するビジュアル設計がなされているのだと思います。

⚪︎クラブの一人称問題

さて、制作部門の専門性が大きくなるほど必要になるのがファンとのコミュニケーションです。何回も例に出して恐縮ですが、平成ギャルっぽくいうとマジゴメンニョですが、タイ語でパイナップルはสัปปะรดですが、RIZINでCEOの榊原さんが執拗に表にでること、そして佐藤映像が煽りVを制作していることが周知されていることがそれに近いと思います。

Jリーグが誕生して30年も経てばスタッフよりもファンの方が長い時間クラブに触れていることだってあるわけです。その事実から生じる熱と知識と愛のギャップを埋めようとしないままそれっぽい言葉を並べた制作物が世に出たとき、この世で最も必要のない争いがこの世で最も必要のないプラットフォームで行われる傾向がある。

あえてスタンスを切るならば、制作スタッフが専門家としてクラブの発信を担っている今、コニュニケーションを密にすることは制作スキルを磨くよりも大切なことなんだと思うんです。これは古参がコンテンツを潰す論に接続しそうな問題ですが、フットボールクラブはいつだって古参が思い出を語るために存在するわけですからね。(意訳)

⚪︎んじゃどうすればいいのか

この業界に足を踏み入れ、ズケズケと自分の企画と制作物を提示するようになって8年ほどが経ちました。ものすごく炎上したことは記憶から消したけれど、滑った思い出は星の数ほどあります。いろいろ自分で経験してみて、この産業での制作物における肝は「わかっているか、わかろうとしているか、だれもわからないものを出すか」でロンだなと思うのです。

広報的なスタッフが選手の近くにいることができるのはただ仕事の役割でしかないのでそれ自体に価値はなく、そこから繰りだされる制作物が文脈を捉えているかが大切になります。それは歴史を知っていることであり、それを今にいかに反映(しようと)しているかであります。クラブの歴史、ひいては街の歴史を参照していくと必ず誰かに聞かなければいけない、教えてもらわなければいけない時期が訪れるので、それを解釈していくことにも意義がある。あとはもう自分だけがどうしても興味のある分野を無理やりクラブの文脈にかすらせて提出する方法です。残念ながらぼくの元上司・先輩らはこのエキスパートばかりでした。

列強のクラブが制作分野に巨額を投資していることからも抱えているスタッフの力量で分断される流れは止まらないと思います。この分野はいつだっていかに選手の裏側を見せるか、いかに画素をあげるか的なることに話題が持っていかれますが、そんな今だからこそ文脈を捉えられること、意味のわからないものを自信満々に提出できるひとが強いんだと自分に言い聞かせて、今日も意味のわからないものを作ろうと思います。

⚪︎世界が見える競技vs日本の人事制度

小僧の戯言だと思って聞いてください。

日本サッカーのことだけを考えると、親会社の基準に沿ったジョブローテーションで、この役割を担う人物が定期的に変わることの意味のなさを感じています。当然ぼくもその環境に身を置いていたので、社内での関係構築、全体把握、ある程度の膿みだしとメリットがあることは理解していますが、本当に日本サッカー界が世界で戦うレベルに到達したいのならば内部にクセのあるプロフェッショナルをつくることが大切なんじゃないのかなと思うのです。

経済圏の大きさ、言語のワールドワイドさはあれど、日本国内リーグとそう大差ない歴史の北米サッカーがピッチ外のさまざまな箇所でヨーロッパとしのぎを削っている現実をみると、自分がやれることがくっきり見えてきて、そう、いい感じです。腱鞘炎気味なのでこのあたりで失礼します。

PROFILE

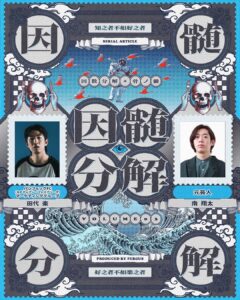

田代 楽(Gaku Tashiro)