終わるかもしれない

夜に書いている。社会人になってからもれなくサッカークラブに入れてもらって、そこはプロフェッショナルな環境で、裏方と呼ばれる世界かもしれないけれどそこに従事する先輩はみな ”裏” には収まりきらないキャラクターばかりだった。ひっくり返っているセミも見なくなった雨の日の朝、その天気にそそのかされて多忙だったシーズンのことを少し振り返ってみるけれど、まだ残っている仕込みの重さに焦りを感じていたりした。

不思議なもので、今年も同じ気持ちになっていた。

確かに日本を離れる前はそうなっていることを何回も夢をみたし、その限りなく低い可能性に対して意図的に目をかすめていたけれど、ふたを開けてみるとあっという間に初めて海外で生活したシーズンが終わってしまう寂しさと焦りがあった。

まだこれといってなにもクラブに残せていないし、いま住んでいる家がとても気に入っていること以外は特にうまくいった記憶がない生活なのだけれども、目の前で汚い言葉で敵を罵る選手をみたときとか、試合終了すぐにビールの栓を開けるこのチームとか、当初ぼくが想像していたとおりの外国っぽい労働環境(それは僕の人生で最もフットボール的であるとも注釈して)がなんとも愛おしいってことなんだろう。

いま思えば、ひとつの夢だったのかもしれない。明確には覚えていないけれど、海外のサッカークラブで外国人として働く。それは日本である程度ナニカを残さなければ叶えられない夢だったかもしれないし、馬鹿みたいに口にしていないと降ってこない目標だったのかもしれない。4月、草っぽい匂いのLAXに降り立ったときに夢と思っていたそれは叶いそうな目標に代わり、あまりに高い実務レベルとネイティブの英語が再び夢に戻し、国を変えてとうとう現実となった。いま脳が思い描いている映像はやがて現実になりますよ、と書くとなんとも自己啓発的でこのままオンラインサロンに誘導されそうな雰囲気すらかもしだすけれども、そんなことが本当に起こったんだから不思議である。

パシフィックFCはカナディアン・プレミアリーグのプレーオフに進み、4連勝すればCONCACAFに勝ち進む。そこには僕が恋焦がれたロサンゼルスのクラブもいればメッシもいるかもしれない。

あいにくこのスタジアムは人工芝だから草っぽい匂いは感じないけれど、この目標が現実になることを祈ってここに書こうと思う。

上の文章を書いたあと、

弊社は2連勝を達成しプレーオフの準決勝に進出した。社内はお祭り騒ぎとなりビクトリアのダウンタウンでパブリックビューイングを開催することにもなった。そもそも最大5,000人くらいしか集まらないクラブのパブリックビューイングってどれくらい集客できるわけ、と思っていたらなんと300人のチケットが即完した。しかもみんなスタジアムで見たことのある人たちだった。

ボスのポールは訪れた300人ひとりひとりと握手をし今シーズンの感謝を直接伝えていて、ジャックはモニターに映る前回優勝した際の映像を詳しく解説してくれて、トムは同時刻に開催していたラグビーW杯で祖国イングランドの攻撃に釘付けになっていた。

「これでイングランドが勝てば、今日は俺らも勝つね。」とビールを飲み干す彼に激しく外国を感じた。

海風を浴びながらGoogleの速報を更新し続けて、僕の海外初シーズンは終わった。レギュラーシーズンの王者に惜敗ならば、上出来だと感想がネット上に並ぶ。たった3ヶ月前、名前しか知らなかったクラブが負けるだけでこんなにも悔しいのかとまたひとつ経験することができた。パブリックビューイングを途中で抜けた理由は次の文章の通りだが、とにかくイングランドが負けたときから嫌な感じがしてたんだよな。

LAFCと

バンクーバーホワイトキャップスの試合を観にBCプレイスに行った。たしか2015年、大学1年生の金髪だった田代楽青年がまだ自分のものになっていない所作で授業をサボり、歯を磨き忘れて寝てしまったから具合の悪い口のなかにダラダラと湿気った柿ピーを放り込んでいたとき、そのときに、テレビが放映していた女子W杯の決勝でロイドがとんでもないシュートを日本相手に打ち込んだ地にきた。

混雑する北米っぽいところ狭しと広告が張り巡らされたコンコースから客席に入ったときに、初めて来たくせになんだか急に懐かしい気持ちになった。それがもう10年近く経とうとするあの光景が肉眼に映ったからなのか、それともわざわざ国境を超えて叫びに来た金と黒のやつらの歌声を久しぶりに耳にしたからなのか。

相変わらずベラのタッチはやわらかくて、ボアンガは速い。後半の終わり間近、1vs1のピンチを左足で防いだ高丘陽平を会場が総立ちで称えた。ひとつ前の席に座っていた子どもはもう20時に近いのにお父さんの膝の上に座ってマフラーのフサフサをちぎって食べていた、頭上で鳴り響く父親が繰りだす相手選手の野次をすべて聴こえないふりをして。試合中にもかかわらず客席にくるマスコットの謎鳥とインカメを起動するマンチェスターユナイテッドのユニフォームを着た中年男性の前には単騎でウェーブを引き起こそうとして一度もうまくいっていないおばさん。すべてが自由。

スタジアムを後にし、寒いバンクーバーの夜道を歩いているときに、ふとこの国のサッカーが特別なものでなくなった気がした。それは向かい風感じる甲州街道だったり、遠くにビルが光る多摩川河川敷だったりにも感じたことだった。結局どこのフットボールでも面白がれるポイントはあるんだなって、そういう話である。ゆれる。

高丘陽平選手

(以降陽平くん)と1日遊んでいた。

詳しくは書けない(本当に書けない)けれど、アウフグースをMLS選手にお見舞いする謎時間があった。持っててよかった熱波士検定B。それにしても陽平くん優しすぎて最高な時間だったな。

暇である。

シーズンが終わってからというもの、暇である。チームはオフになり、ビジネススタッフはオフィスでずっとクイズを出し合っている。当然周りはみなカナダ人なので「ビクトリアを発見したひとは?」とか「カナダで最も高い山は?」とかホスピタリティのカケラもない出題を続けていた。そんなやりとりをみて、言語学習とはいったいなんなのかを少し考えてみることにした(どうせクイズの答えもわからないし)

日本を離れて約半年、先日ようやくCEFRでB2を取得できたちょっと海外に慣れたかもしれないボーイが感じていることは「英語が話せてもつまらないやつはつまらない」である。そう、ようやくオフィスでの会話が半分くらい聞き取れるようになってきた実体験をもとにするならばネイティブの話している会話なんて80%以上がどうでもいい。

「爪切ったら深爪で痛いのよね」

「レンチンしすぎてタッパーちょっと溶けたわ」

「今朝恋人とキスしたらめっちゃ口臭かったの」

霜降り明星の『しょうもない人生』のフリみたいなことしか言ってない。でもこれがリアルなのである。それでもそのひとつひとつがちょっとおもしろくて、絶妙だったりする。一方同僚のインド出身TJと僕の会話は

「僕の通っていたスポーツビジネスの学校では〜」

「最近ハマっている英語の勉強ツールはこれで〜」

「新宿駅って世界で最も利用者数が多いらしいよ〜」

つまらない。なにこれ、全然つまらない。話している言葉はすこし流暢なのかも知れないが全くもって面白くない。

そう、僕のなかでの ”英語学習” とはこのギャップをいかに埋めることができるかにフォーカスされた。ネイティブが外国人に対して接するモードではない素の状態で話す。これに。そしてそのためにはその国の歴史と文脈(例えば10代のときに流行った曲とか)を理解しなければならず、そう、もう、ほぼ無理なことも同時にわかる。言語を取得して話すこと自体は数年あれば誰にでも可能になるはずだが、その言語を用いて「いいテンション」で会話をするには途方もない時間がかかりそうだ。

そんななか外国人がネイティブの一軍グループに入り込むにはどうすればいいか。オモシロ外国人になるしかない。つまり長友佑都はマジでやばい。

エンブレムが変わった。

僕が愛する故郷クラブのエンブレムが。

どうせいい感じの映像とともに発表されるだけだと思って寝て朝確認しようと思ったら日本からテレビ電話がきた。そこには僕の愛する友だちがビジョンに向かって中指をたて、指笛を鳴らしている、いや、その友だちの周りのファンも一斉にヤジを飛ばす光景が映っていた。

地獄のカルパッチョかと思った。(絶対にいらない一文)

太平洋の反対側にいるから客観的にならざるをえないのだけど、まずもって非常にフットボール的な光景だなと思った。なにもそれは今回のことだけでなく、東京ダービーで花火が放たれたときも同じことを思った。もちろんその行為事態に罰が下ることは当然なのだが、その事象に対して悲喜交々賛否両論あることがものすごく価値があるんだよなと思ったし、このご時世に ”日本” であんなことが起こ(せる)ってしまう東京ダービーの熱ってヤバッて感じたし、アレに対して悲観的な意見が募れば募るほどあの花火一発一発の価値が高くなると確信している。あえてスタンスを切るならば、あの花火はイケている。

そもそもクラブの代表が話しているときになにも反応がなければそれは価値がないプレゼンだと思うし、これだけ反応があるということはその熱こそが「フットボールクラブの大きな価値」ということになる。グッズが売れるとか、スポンサーがつくとか一見クラブ経営に大きな影響を与えていそうな事柄は全てこの熱をエネルギーとした副産物に過ぎない。

昨今流行している「リブランディング問題」は、なぜ毎度毎度ご丁寧に炎上するのだろうか。

それは『ただフットボールリテラシーがない』だけだと思う。ここでいうリテラシーとはフットボールビジネスに詳しいとかフットボールクラブで長く働いているとかそういうことではなくて、ファンの気持ちがわからない。ただそれだけである。つまりファンの気持ちがわからないひとがトップ(意思決定者)になれる構造がそもそもおかしい、という主張だ。

この現象を産んでいるのは ”スポーツ” ビジネスをうたう大学であり、”スポーツ” 事業をもつ大企業でもあり、優秀な ”スポーツ” コンサルの仕業でもある。どこにも攻撃的な牙を向ける意図は全くないことを前提に、こうしたスポーツ界に蔓延る常識が日本のフットボールで違和感のある話題を作っている。いうまでもなく、それぞれのポジションの人間は意図的にネガティブなものを作る意思もない。

だけど、秋元康が男性アイドルをプロデュースしたって売れるとは限らないわけだ。

意外と1番ヤバいのは、これだけ燃えちゃうと得点後にエンブレムを叩いたり、キスしたりする選手に対してなんの感情も抱くことができないことな気がする。最高級な愛の表現が嘘っぽく感じるというか、君の企画は最高だねとかハグしてくる癖に全然採用されない北米の環境に若干似ている。似てないか。

PROFILE

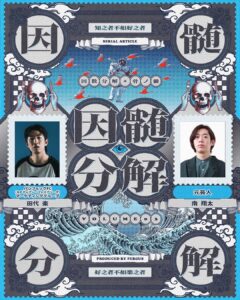

田代 楽