目減りしていく銀行口座と反比例して、ため息の数が増えていく気がして、どうにか意識しないように生活していても結局は月末にエポスカードが無邪気にお知らせしてくるプッシュ通知が僕のHPを蝕んでいくわけである。

いままでに幾多の人物が発言をしてきた「ビザ」という単語はなんだか「海外でやっているやつのちょっと枷となっているけどそれすら称号っぽくなっているアレ」かと思いきやただの枷である。普通にとんでもなくうっとおしい枷だ。そもそもビザの取得にお金がかかる上に、その専門的すぎる手続きに弁護士を雇うケースも少なくない。その費用は月収の何ヶ月分に及んだりするものだから、いかに(外国企業から能動的に)選ばれた人間以外が外国で働くことを求められていないかがよくわかる。そう、ほとんどのケース、ことさら現地住民の経済圏では外国人などいらないのだ。そんな現地住民の生活感満載のサッカークラブで働きはじめた極東ボーイも、当然のことながらそういうキラキラしていない手続きに笑顔で中指を立て続けている。そしていまのビザが切り替わらない限り給料も入らない。あぁ、あぁ、大戸屋行きたい。

ターバンをまいたやつが入社した。

インドがルーツのTJである。彗星のごとく入社した彼は私を見るや否や「 TJ 」とだけ発言し、ウィンクをして席に座った。さて、マーケティングチームは4人の若手で構成されたわけだが、ネイティブカナディアンのジャック、ウェストハム出身のトム、タチカワイングリッシュの僕、そしてインド英語のTJの多国籍メンバーになった。例のごとく、トムの英語はほとんどなにを言っているかわからないので全ての会話に対してYesかNoを適当に当てはめてその場をやり過ごしているのだが、他の3人はもれなく円滑に会話をしている。おそらくネイティブにしかわからないリズムみたいなものがあるのだろうと勝手に解釈し、TJとふたりになったタイミングで「トムの英語が全く聞き取れないんだよね、TJは聞き取れるの?」と話してみたら「GAKUってGOKUに発音が似ているけれど、なにか関係あるの?」と返ってきた。円滑に会話ができる状態とは奇跡が積み重なって行われるのだと深く心に刻まれたのであった。

チャリを購入した。

おそらく世界で最も硬いサドルを持つチャリを。ここビクトリア(というかカナダ)では中古品をFacebookのアプリ上でやりとりする傾向があり、その機能を使って綺麗とはいえない自転車を1万円で購入した。

血が出た。おしりから。

マジなのである。人生初の血便 has comeである。そもそも乗り出し数漕ぎで感じた、あれ?サドルに針刺さっている?と思わせる違和感、もはやアレクサに跨ったほうが乗りごごち良いのでは?と感じる刹那。トイレットペーパーにつく血をみたときに脳の奥のほうに感じる焦燥。ということで、サドルにタオルを何重にも重ねて乗ったところ若干よくなった。異国で生活するとは本当に難しいのだなと感じた。

ズブズブか どうかの話。

ここ、パシフィックFCではファンとクラブがもれなくズブズブである。先日行われたホームゲームでは「サポーターサンクスマッチ」的な位置付けで選手入場の先頭にサポーター団体が歌って太鼓を叩きながら選手を先導し、国歌斉唱を選手の真横で行うズブズブっぷりである。ちなみにこれはLAFCも同じようなスタンスであった。このひとたち(主にスタッフ)はファンのことを心の底から客だと思っていない。いい表すならば「ファン」である。それ以上でもそれ以下でもない。同じような志を持っており、会話ができ、企画を一緒に作り上げることができ、試合が終わればハグをすることができる。クラブスタッフとファンの違いなんて、首から引っ提げたパスを持っているか、もしくはスタジアムに入るのにお金を払っているかくらいの違いである。フットボールにまつわる組織のカスタマーコミュニケーションなんてそんなもんでいいんだろうと思う。

では我が国ではなぜそうならないのだろうか。もしくはなぜズブズブであることが批判の的になるのであろうか。多分それは「フットボールクラブ」であることだけがなぜか無視することができる情報漏洩とか、謎に蔓延る優先権、時に暴力性を伴う活動とかを無視できないからであろう。想像以上に応援団体が持つ権利がリスペクトされきらないというか、「そういうもの」でよかったはずのグレーななにかに対して、特に思い入れも嫌な思いもしていないひとが意見を言える環境がある。

もっと言うとその意見を取り入れなければいけないような風潮がある。正論だからである。人種差別や暴力はもってのほかだが、その密な関係でまだ明確に線引きされていないエリアからしか生まれない興奮があるだろうし、むしろフットボールなんてそのくらいしか面白いところがない。

こういう話にはいつも補足として「あの時代はよかったよね」がまとわりつくが、なぜその時代の良かったところをいまのひとが表現してはいけないのかとも思う。と、ファン団体からのアイデアを形にしようとする、このクラブのマーケティングスタイルをみながら思ったのであった。少なくともここに流れているこの時代は良い。

深めのタックル が北米のサッカーで最も盛り上がるポイントである。

次に盛り上がるのが乱闘なので、ファンがサッカーとアイスホッケーの違いをわかっていない論を信じている。そして観客は程よく盛り上がるタックルを見かけると、明らかに膝に過剰な負荷をかけ飛び上がり、勢いよくA4用紙でつくられた自作イエローカードを掲げ、野太い声でレフェリーを侮辱する。乱闘なんて起こった暁には、着ている服をおもむろに引きちぎり、歯を剥き出しにしてドラミングを開始し、やがて山に帰る。

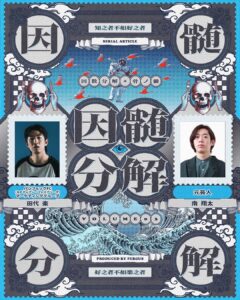

オカモトレイジさんとの対談が出た。

記事内ではレイジさんの話を聞くことに集中していて、ほとんど自分の話したいことを言えなかった気もするけれど、文字起こしを見る限り大半がくだらない話だった。そういえばずっとそんな真面目な話はしたことなかった。

レイジさんと出会ったのは2年前の春。なにかの展示会で出会って、そのまま一緒に企画をする流れになったことを覚えている。当時の職場のカレンダーに「オカモトレイジさま 打ち合わせ」(本業と全く関係ないからマジで謎の行動)といれ、ジュンくんの家の近くの中華を食べながら、色々話しているうちに想像以上にいい人で大好きになった。

ひとつ、強烈に印象に残っているのは恵比寿の歩道橋でふとサウナの話になったときに当時ぼくが住んでいたエリアのサウナの話がほとんど通じたことだ。あの人、知的好奇心がとんでもなさすぎる。もちろん色々なお仕事を通して自分の知りたいことを形にする助けはあるのだと思うけれど、そもそも興味をもつ事柄の範囲が広い、そして対談でもお話したが絶対に腐さない。それはなかなかできることではないよなぁといつも思うのだ。

ロサンゼルスでいい感じのサッカーコートを見つけた時に、わざわざビデオ通話で伝えてくれたり、なんともいいお兄さんことレイジさんとの対談、ぜひお楽しみくださいませ。

因髄分解 | オカモトレイジ(OKAMOTO’S)

https://fergus.jp/interview/%e5%9b%a0%e9%ab%84%e5%88%86%e8%a7%a3-%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%83%a2%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b8%ef%bc%88okamotos%ef%bc%89/

レベルの高くないサッカーに愛をこめて。

パシフィックFCで仕事をはじめてから、色々なひとが興味をもってくれて尋ねてくれることが多くなった。そのなかでも群を抜いて多い質問が「カナダのサッカーってどんな感じなの?」である。そりゃそうだ。僕はこのクラブのことしか知らないので全体のことはわからないけれど、日本と比較するとどうなのかを考えてみる。

まず観客動員数に関しては、日本のJ2もしくはJ3くらいだろう。もちろん日本のサッカーが成熟している面も大いにあるが、そもそもキャパシティが6,000人だったりするからそれ以上の集客が物理的に不可能なのである。なぜか。

LAにいた時にも同じことを教えてもらったが、とにかく北米は「熱狂の設計」にこだわる。その現象をつくるためにはさまざまな構成要素があるけれど、ことハード面では「狭い」「近い」「専用」をなによりも優先している印象である。カナディアン・プレミアリーグはすべてのスタジアムがサッカー専用で、キャパシティも ”拡張可能な” 5,000人収容がほとんどだ。設立して5年しか経っていない新興リーグのもっともやるべきことは「人の熱気を肌で感じられる、観戦に特化したスタジアムづくり」だったわけである。しかも驚くことに決して数字で見ると多くない数がパンパンになったスタジアムをピッチレベルから見上げると、それはそれは美しい光景だったりする。5,000人もいれば雰囲気は十分にできあがる。

選手のレベルは日本人のほうがうまい。人気がある。現にパシフィックFCに所属する全選手のインスタグラムのフォロワーを集めても、あやてん(接点はない)の総数に遠く及ばない。だから試合後、選手は結果にかかわらずファンと密なコミュニケーションをとる。どこから来たとか、今度ゴールを決めたら君のもとに行くねとか、そんなたった1分足らずの会話が子どもの瞳に輝きを与える。そうして世界的に見てもそんなに上手でない選手たちがこの街のヒーローになっていく。

さてビジネススタッフに関してはどうか。このクラブは小さく、お金がないことを十分に理解しているからこそ頭を使って話題を創出することに没頭する。実際に原住民族の柄をプリントしたユニフォームは話題になり、世界で売れるアイテムとなった。金がないながら話題をつくるには根拠に基づいた尖りと、売る前に売れるような仕込みが必要だということらしい。

そんな環境は、はたして幸せか。幸せである。

言語がネイティブでないにもかかわらずポジションを与えてくれたボスへの感謝と全員でどうにか成長しようとする環境にそう感じざるを得ない。発展途上のここでは選手との距離も近く、毎日話していると不思議と彼らと優勝したいなぁと心から思ったりする。過ぎゆく日々のなかでふと窓から鋭い西陽がさしこみ、牛乳の沸騰を待ちながらぼーっとしているときに、なぜここにいることができているのかと本当に不思議に思う。

レベルの高くないサッカーに愛をこめて。

いずれあやてん(誰か繋いでほしい)のフォロワーを超えるファンがこのスタジアムを埋める日を夢みて、今日もクラブは歩むのだ。

PROFILE

田代 楽